Blog /

Explorer les possibilités offertes par la région indo-pacifique : Résumé de notre événement « Portail vers l’Indo-Pacifique »

Explorer les possibilités offertes par la région indo-pacifique : Résumé de notre événement « Portail vers l’Indo-Pacifique »

L'événement a servi de forum dynamique pour explorer les diverses perspectives commerciales de cette région en plein essor.

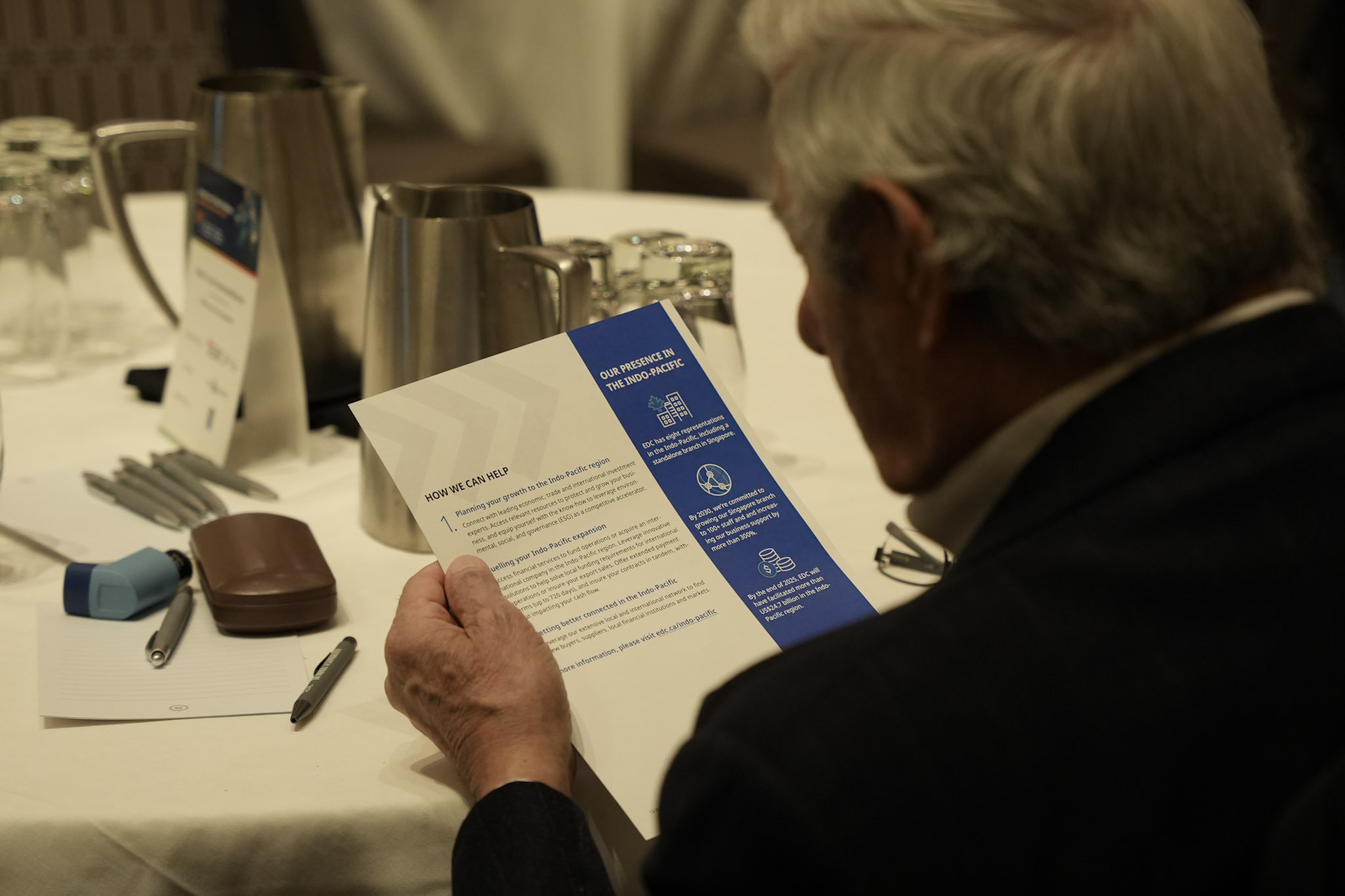

Le 10 avril, la Chambre de commerce du Canada, en collaboration avec Exportation et développement Canada (EDC), a organisé l’événement « Portail vers l’Indo-Pacifique » à Montréal au Québec. L’événement a servi de tribune efficace pour explorer les diverses perspectives commerciales de cette région en plein essor.

En mettant l’accent sur des secteurs clés comme l’agroalimentaire, l’infrastructure, les technologies propres et la fabrication de pointe, l’événement a mis en lumière le vaste potentiel offert aux entreprises canadiennes désireuses d’élargir leurs horizons.

Causerie au coin du feu : Pourquoi l’Indo-Pacifique?

L’événement a débuté par une discussion au coin du feu entre le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada, Perrin Beatty, et la présidente et chef de la direction d’EDC, Mairead Lavery. Ils ont discuté des raisons pour lesquelles l’Indo-Pacifique est un marché si attrayant, citant ses 40 marchés, ses 47 milliards de dollars d’activité économique, sa classe moyenne croissante et sa demande importante. Ils ont également exploré le potentiel du Canada dans des secteurs comme l’énergie, l’alimentation, les matières premières, l’industrie manufacturière, la technologie et les infrastructures.

Groupe de discussion 1 : Choisir le bon marché et la bonne stratégie d’entrée dans l’Indo-Pacifique

Le premier groupe de discussion était composé d’experts de l’industrie dont Mélissa Prophète d’Investissement Québec International, Guillaume Brossard du Port de Montréal, Jeff Mahon de Strategy Corp & Canada West Foundation, et Nigel Neale d’Affaires mondiales Canada. Ils ont discuté des défis à relever pour faire des affaires dans la région indo-pacifique, en soulignant l’importance de comprendre la dynamique du marché, de diversifier la présence sur le marché et de gérer les risques géopolitiques. Le groupe d’experts a également souligné le potentiel inexploité de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et le rôle du Service des délégués commerciaux dans la navigation au sein des variations réglementaires.

Groupe de discussion 2 : La contribution du Canada à la fabrication de VE dans la région indopacifique

Le deuxième groupe de discussion s’est concentré sur le rôle du Canada dans la fabrication de véhicules électriques dans la région indo-pacifique. Des experts comme Sven List d’Exportation et développement Canada, David Anonychuk de SGS, Leigh Clarke d’E3 Lithium, Corinne Havard et A.J. Nichols ont discuté des possibilités pour les entreprises canadiennes de fournir des matériaux essentiels aux fabricants de batteries de VE dans la région. Ils ont insisté sur la nécessité d’établir des relations avec les gouvernements et des stratégies d’accès au marché et de confiance dans les capitaux.

Groupe de discussion 3 : Saisir les possibilités pour le secteur agroalimentaire dans la région indopacifique

Le dernier panel, composé de René Roy du Conseil canadien du porc, Sarah Fedorchuk de The Mosaic Company, Solange Henoud de Lallemand Health Solutions, Brian Innes de Soja Canada et Jeff Nankivell de la Fondation Asie-Pacifique du Canada, a exploré les possibilités agroalimentaires dans la région Indo-Pacifique. Avec l’augmentation de la population à revenu moyen, la demande d’aliments de haute qualité et riches en nutriments s’accroît. L’agriculture canadienne est particulièrement bien positionnée pour répondre à cette demande, grâce à ses normes réglementaires élevées, à ses capacités de transport et à son engagement en faveur de la durabilité.

L’événement a également permis de présenter les ressources d’Exportation et développement Canada pour soutenir les entreprises canadiennes dans la région :

- L’Inde, terre de débouchés pour les entreprises canadiennes

- Le marché australien : débouchés pour les exportateurs canadiens

- EP 12 Maintenir une stratégie internationale dynamique

- Exportateurs canadiens de fruits de mer dans l’Indo-Pacifique

- Three Farmers Foods voit un grand potentiel en Indo-Pacifique

- Exporter en Inde : 12 règles d’étiquette

- EDC et PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) unissent leurs forces pour accélérer la transition énergétique et le développement d’infrastructures en Indonésie

- Les débouchés dans les énergies renouvelables foisonnent en Australie

- Renseignements sur les marchés de l’Indo-Pacifique

- Notre stratégie en Indo-Pacifique pour les exportateurs canadiens

- Faire des affaires en Inde : conseils aux importateurs et exportateurs

- Conseils pour faire des affaires en Corée du Sud

- Faire des affaires à Singapour

- Marchés d’exportation agroalimentaire en Indo-Pacifique

- Trois marchés à surveiller : Vietnam, Thaïlande et Philippines

- Marché prometteur : libérer le potentiel de l’Indonésie

- Conseils pour faire bonne figure en Corée du Sud

- Exporter à Singapour : foire aux questions et conseils

- Secteurs en vedette : Hiver 2023 (secteur agroalimentaire dans la région de l’Indo-Pacifique en vedette)

- Les épiceries en ligne alimentent la croissance en Indo-Pacifique

Merci à nos commanditaires

Nouvelles connexes

Ce que nous avons entendu : Le Dialogue sur la croissance inclusive « Réconciliation économique et entrepreneuriat autochtone »

Se prémunir contre la compromission des courriels d’entreprise (BEC) : Protéger votre entreprise dans un paysage de menaces en constante évolution

Enjeux politiques : Réconciliation économique

Blog /

Treize recommandations pour rendre l’industrie canadienne des minéraux critiques plus attrayante aux yeux des investisseurs internationaux : un nouveau rapport

Treize recommandations pour rendre l’industrie canadienne des minéraux critiques plus attrayante aux yeux des investisseurs internationaux : un nouveau rapport

Ce rapport relève les lacunes dans l’ensemble des politiques actuelles du Canada destinées à attirer les investissements pour les minéraux critiques, et fournit des recommandations au gouvernement fédéral sur la façon dont le Canada peut mieux rivaliser pour les investissements internationaux dans ce secteur important et en croissance rapide.

Les besoins internationaux en minéraux critiques sont énormes. Au cours de la prochaine décennie, les investissements mondiaux se chiffreront en centaines de milliards de dollars. Cependant, bien que les rendements de ces investissements puissent être substantiels, les projets d’exploitation minière et de minéraux sont généralement considérés comme des investissements à haut risque, car la plupart des projets exploratoires ne génèrent jamais de revenus. Pour encourager et soutenir cette industrie importante, il est nécessaire de mettre en place des incitations à l’investissement.

Le Canada dispose d’avantages inhérents dans le domaine des minéraux critiques : des gisements de minéraux critiques de premier plan au niveau mondial, une bonne gouvernance, des énergies propres et une cohésion sociale. Cependant, avant l’élaboration de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques en 2022, les activités du Canada ont été plus modestes que celles des juridictions dotées de plans plus matures.

Notre nouveau rapport, intitulé Des incitations à l’investissement pour les minéraux critiques au Canada, relève les lacunes dans l’ensemble des politiques actuelles du Canada destinées à attirer les investissements pour les minéraux critiques, et fournit des recommandations au gouvernement fédéral sur la façon dont le Canada peut mieux rivaliser pour les investissements internationaux dans ce secteur important et en croissance rapide.

Il est intéressant d’examiner les mécanismes mis en place dans d’autres pays, car ils peuvent offrir des approches supplémentaires que le Canada pourrait adopter pour soutenir les minéraux critiques. C’est pourquoi le présent rapport compare également les mesures d’incitation à l’investissement dans quatre régions du monde qui ont chacune leur propre liste de minéraux critiques et leurs propres stratégies globales : le Canada, les États-Unis, l’Union européenne et l’Australie.

Incitations à l’investissement

Les gouvernements encouragent l’investissement international de plusieurs manières :

- Les incitations fiscales comprennent les allègements fiscaux, les taux d’imposition réduits et les déductions ou crédits d’impôt sur les équipements.

- Les incitations financières comprennent diverses subventions et prêts sur les nouvelles constructions ou des mécanismes tels qu’une assurance gouvernementale subventionnée.

- Les autres incitations comprennent les infrastructures publiques subventionnées, les préférences de marché et les concessions réglementaires.

- La subvention des infrastructures : la fourniture par le secteur public de routes, de services publics et d’autres services qui contribuent à réduire les coûts pour l’investisseur.

- Préférences du marché : traitement préférentiel dans les marchés publics ou autres formes d’accès préférentiel au marché.

- Concessions réglementaires : exemptions ou réductions des exigences réglementaires telles que les réglementations en matière d’environnement ou de travail.

Pour une comparaison des incitations fiscales, financières et autres entre les quatre juridictions, lisez le rapport complet (seulement disponible en anglais).

Recommandations

Un sous-ensemble de six des 31 minéraux critiques du Canada a été classé comme prioritaire dans la stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Cette stratégie prévoit un budget d’environ 8 milliards de dollars sur huit ans pour s’appuyer sur les programmes existants et créer de nouveaux mécanismes.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques fournit un cadre ambitieux et complet pour soutenir l’investissement international dans les minéraux critiques au Canada. Cependant, la plupart des efforts proposés sont relativement nouveaux et doivent être développés.

Le présent rapport propose 13 recommandations classées en trois thèmes qui s’appuient sur les recommandations formulées précédemment par la Chambre de commerce du Canada en 2022.

Prendre des décisions

- Créer nos propres objectifs en matière de minéraux critiques. Les plans décrits dans la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques doivent de toute urgence être assortis d’objectifs, de calendriers et de structures de responsabilité. Des précisions et des engagements renforceront la confiance des investisseurs internationaux dans le Canada.

- Obtenir des autorisations plus rapides et plus cohérentes pour l’exploitation minière. Il existe un large consensus sur le fait que les délais actuels de 10 à 15 ans doivent et peuvent être raccourcis sans perdre de vue les exigences en matière de bonne planification, de protection de l’environnement et de consentement autochtone.

- Créer un centre d’information numérique sur les minéraux critiques pour le Canada. La facilité d’accès à de l’information de haute qualité et actualisée améliorera les délais des processus de planification et d’autorisation, ce qui aidera les parties prenantes dans leurs propres évaluations et décisions d’investissement.

- Intégrer la réconciliation autochtone dans les activités de développement des minéraux critiques. Les domaines d’action comprennent le renforcement des capacités de leadership des autochtones dans l’industrie et la mise à jour des cadres économiques et juridiques dans le secteur des ressources minérales du Canada.

Saisir les occasions

- Moderniser notre main-d’œuvre pour les minéraux critiques. Notre stratégie pour les minéraux critiques fait état de la nécessité d’une nouvelle main-d’œuvre diversifiée et inclusive, mais des précisions sont nécessaires pour définir et relever les défis en matière de main-d’œuvre.

- Soutenir les petites entreprises du secteur des minéraux. La plupart des découvertes de minéraux critiques et des premières étapes de validation sont effectuées par de petites sociétés minières, mais ces dernières sont souvent mal équipées pour mener à bien les évaluations des répercussions sociales et environnementales nécessaires à la planification et à l’acceptabilité des projets. Le gouvernement peut apporter des services et un soutien financier.

- Combler les lacunes du secteur intermédiaire pour la production de minéraux critiques. Le Canada peut combler le déficit de production intermédiaire en stimulant les investissements de manière ciblée.

- Reconnaître les fabricants d’équipements et les fournisseurs de services miniers. La mise en valeur des minéraux critiques nécessite des équipements, des réactifs et des services pour la prospection, l’exploitation minière, la métallurgie et le traitement.

Penser à l’avenir

- Remédier au mauvais alignement actuel de la chaîne de valeur. Les phases amont, intermédiaire, aval et de recyclage des minéraux critiques fonctionnent chacune selon un calendrier différent. La coordination et la liaison entre les différentes étapes sont des responsabilités qui incombent aux gouvernements nationaux et internationaux.

- Renforcer les institutions financières canadiennes pour les minéraux critiques. Les banques canadiennes sont d’importants bailleurs de fonds pour les projets miniers dans le monde entier. Le gouvernement canadien peut renforcer ces institutions pour faire progresser le développement des minéraux critiques et attirer des financements internationaux.

- Ajouter des incitations du côté de la demande. La stratégie du Canada n’accorde actuellement que peu d’attention aux mesures axées sur la demande, comme les achats directs par le gouvernement, la constitution de stocks de minéraux, les garanties de prix ou l’atténuation des risques liés aux contrats d’exploitation des entreprises.

- Prendre l’initiative en matière de normes ESG internationales. Les normes de durabilité constituent une référence externe d’acceptabilité pour les investisseurs, soutiennent la valeur de la marque des produits finis et aident les autorités à prendre des décisions d’approbation en toute confiance et plus rapidement.

- Coordonner les critères d’investissement avec les alliés du Canada. L’alignement des mesures d’incitation sur celles des pays partageant les mêmes valeurs peut faciliter et encourager l’investissement responsable. Les pays alliés cherchent de nouveaux minéraux critiques au-delà de leurs frontières, et le Canada peut leur emboîter le pas.

L’urgence pour le Canada d’agir sur ses avantages naturels en matière de minéraux critiques est motivée par nos propres attentes en matière de durabilité environnementale, mais aussi par la nécessité de rivaliser avec des juridictions plus avancées que nous dans leurs programmes d’incitation. Il est important pour l’avenir de l’industrie et notre prospérité économique que le Canada développe des mécanismes rapides et compétitifs pour garantir l’investissement à tous les stades de la chaîne de valeur du développement des minéraux.

Pour en savoir plus sur les activités de représentation de la Chambre de commerce du Canada dans le domaine des minéraux critiques, consultez la page du Conseil des minéraux critiques.

Nouvelles connexes

Explorer les possibilités offertes par la région indo-pacifique : Résumé de notre événement « Portail vers l’Indo-Pacifique »

La cyberdéfense est un sport d’équipe : les principales conclusions de notre Sommet exécutif sur la cybersécurité

Protéger les décideurs

Blog /

Enjeux politiques : Trois priorités pour le commerce international

Enjeux politiques : Trois priorités pour le commerce international

Le commerce international est vital pour le Canada.

En 2022, les importations et les exportations représentaient les deux tiers de notre produit intérieur brut (PIB). C’est pourquoi les décisions que nous prenons en matière de commerce auront une incidence sur notre prospérité, notre qualité de vie et les possibilités qui s’offrent aux entreprises canadiennes.

Ces derniers temps, les situations de crise dans le monde ont incité les gouvernements à se concentrer sur le renforcement des chaînes d’approvisionnement internationales et des liens économiques avec les pays partenaires. Cette transition offre au Canada une occasion unique de mobiliser son potentiel commercial et de répondre à la demande mondiale en biens de première nécessité.

Nous disposons d’avantages stratégiques dans des domaines comme l’énergie, les minéraux critiques, les engrais et l’agriculture. Cependant, pour tirer profit de nos richesses naturelles et faire honneur à notre responsabilité à l’égard de nos alliés, nous devons être proactifs et stratégiques dans notre engagement auprès de nos partenaires commerciaux, tout en veillant à ce que notre infrastructure commerciale soit prête à soutenir une augmentation de l’activité.

Le Canada est le deuxième plus grand exportateur

d’engrais et le cinquième plus grand exportateur de

produits agricoles et agroalimentaires au monde.

Pour saisir cette chance, le Canada doit donner la priorité aux trois mesures suivantes :

1. Renforcer notre relation stratégique avec les États-Unis

À l’heure où les gouvernements et les entreprises du monde entier recherchent la stabilité et la prévisibilité des chaînes d’approvisionnement et des partenaires commerciaux, l’Amérique du Nord, et le Canada en particulier, pourrait jouer un rôle de premier plan.

Tirer parti de l’ACEUM (l’accord commercial conclu par le Canada avec les États-Unis et le Mexique) pourrait renforcer l’intégration de la chaîne d’approvisionnement. Le cadre existant de l’ACEUM constitue une base solide pour un programme de « friendshoring » qui renforce la capacité de production, la sécurité économique et la compétitivité globale de l’Amérique du Nord.

Selon le Forum économique mondial, le « friendshoring »

consiste à réorienter les chaînes d’approvisionnement vers des pays

perçus comme politiquement et économiquement sûrs ou à

faible risque, afin d’éviter de perturber le flux des affaires.

En 2026, les trois pays indiqueront s’ils souhaitent reconduire cet accord vital. Le Canada ne peut toutefois pas se permettre d’attendre cette date pour interpeller les États-Unis. Un effort coordonné de tous les niveaux du gouvernement canadien ainsi que du secteur privé sera important pour démontrer aux États-Unis l’importance d’une relation continue, stratégique et saine avec le Canada.

C’est pour cette raison que la Chambre du Canada a lancé un plan d’engagement Canada-États-Unis en février 2024. Ce plan offrira aux entreprises canadiennes davantage d’occasions de nouer des relations constructives avec les décideurs et leurs homologues américains par le biais de quatre missions commerciales dirigées par des entreprises aux États-Unis en 2024. Pour en savoir plus sur la première mission, cliquez ici.

2. Aider les entreprises canadiennes à s’engager auprès de partenaires de la région indopacifique

Avec quatre milliards d’habitants, 40 économies différentes et une activité économique de 47 000 milliards de dollars, la région indopacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Les résultats commerciaux futurs du Canada dépendront fortement de notre capacité à tirer parti des immenses possibilités économiques offertes par la région. Nos partenaires dans la région ont besoin que le Canada les aide à combler les lacunes urgentes et croissantes en matière d’énergie, de minéraux critiques, d’aliments et d’engrais.

Le monde des affaires canadien peut tracer la voie à suivre en devenant un partenaire plus proactif et plus engagé dans la région. Toutefois, pour assurer le succès du Canada dans cette région, le gouvernement devra travailler en collaboration avec les entreprises afin de relever les défis réglementaires, de gérer les risques géopolitiques et de comprendre la dynamique du marché et les stratégies d’entrée. Pour tirer parti de cette occasion, le gouvernement canadien devra consulter étroitement le secteur privé et collaborer avec lui dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie indopacifique, afin de veiller à ce que les politiques commerciales internationales soient alignées sur les réalités des entreprises.

3. Se préparer à la prospérité en s’assurant que nous disposons de chaînes d’approvisionnement et d’infrastructures commerciales fiables

Nous avons du pain sur la planche chez nous si nous voulons être prêts à faire face à l’augmentation des échanges commerciaux qu’entraînera le rapprochement avec les États-Unis et la région indopacifique.

Si les récents événements majeurs, notamment la pandémie, les guerres, les inondations, les incendies de forêt et les interruptions de travail nous ont appris quelque chose, c’est que la solidité de nos chaînes d’approvisionnement dépend de celle de leur maillon le plus faible.

En jumelant les capacités ferroviaires, en développant les terrains industriels à proximité des aéroports et des ports, et en investissant dans les routes, les entrepôts et la capacité des ponts, nous pouvons alléger le fardeau qui pèse sur nos infrastructures et réduire les conséquences économiques des événements climatiques et des interruptions de travail.

Le gouvernement fédéral peut contribuer à renforcer l’infrastructure commerciale et à garantir la fiabilité des chaînes d’approvisionnement :

- En collaborant avec les provinces, le secteur privé et les communautés autochtones pour répondre aux besoins régionaux.

- En s’engageant à investir à long terme dans le cadre d’un plan d’infrastructure commerciale du Canada

- En renforçant les capacités de prévention des menaces évitables pesant sur les chaînes d’approvisionnement, en envisageant de nouveaux outils de règlement des différends et en retirant la législation contre les travailleurs de remplacement

- En agissant pour réduire les obstacles de longue date au commerce interprovincial.

Le travail de la Chambre de commerce du Canada

Notre prospérité collective à long terme est étroitement liée à la façon dont nous interagissons avec le monde, c’est pourquoi la Chambre de commerce du Canada préconise depuis longtemps l’exploitation du potentiel international du Canada.

En 2023, nous avons constitué notre première équipe de notre campagne Une porte sur le monde. Cette équipe élabore et met en œuvre une stratégie qui positionnera la Chambre de commerce du Canada comme l’organisation incontournable pour les entreprises canadiennes de toutes tailles qui souhaitent être engagées dans la politique internationale ou le commerce et l’investissement à l’échelle mondiale.

Nouvelles connexes

Gel de la taxe sur l’escalade de l’alcool : un appel en faveur de traitement équitable équité et de relance économique

Les gentils finissent premiers : Outiller les entreprises canadiennes grâce aux stratégies de négociation

Enjeux politiques : les entreprises canadiennes font partie intégrante de la stratégie économique

Blog /

Cinq raisons pour lesquelles les entreprises canadiennes devraient se développer dans la région Indo-Pacifique

Cinq raisons pour lesquelles les entreprises canadiennes devraient se développer dans la région Indo-Pacifique

S'il y a un moment où il faut exploiter ce marché, c'est bien maintenant. Mais comment commencer ? Quels sont les secteurs émergents dans la région ? Et quelles stratégies pouvez-vous employer pour étendre la présence de votre entreprise ?

La région Indo-Pacifique offre aux entreprises canadiennes d’excellentes possibilités d’expansion à l’échelle mondiale. S’étendant des côtes orientales de l’Afrique aux côtes occidentales des Amériques, cette région dynamique est une mine d’or de marchés diversifiés qui ne demandent qu’à être exploités. Alors que les entreprises canadiennes cherchent à se diversifier et à se développer, voici cinq raisons pour lesquelles l’expansion dans la région Indo-Pacifique devrait être une priorité absolue :

- Un vaste potentiel de marché : La région Indo-Pacifique abrite certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde. Avec une classe moyenne en plein essor et des revenus disponibles en hausse, ces marchés offrent une vaste base de consommateurs avides de biens et de services canadiens.

- Situation géographique stratégique : Située au carrefour des principales routes commerciales, la région Indo-Pacifique constitue une porte d’entrée stratégique vers les marchés mondiaux. En établissant une présence dans des centres clés tels que Singapour, Hong Kong ou Mumbai, les entreprises canadiennes peuvent améliorer leur accès aux marchés d’Asie, d’Afrique et d’ailleurs.

- Des opportunités d’investissement diversifiées : Du développement des infrastructures à la technologie, en passant par les services de santé, les ressources naturelles et l’agriculture, la région Indo-Pacifique offre un large éventail de possibilités d’investissement dans divers secteurs. Les entreprises canadiennes peuvent tirer parti de leur expertise et de leur sens de l’innovation pour accéder à ces marchés en pleine croissance.

- Liens culturels et commerciaux : Le Canada entretient des liens historiques et culturels avec de nombreux pays de la région Indo-Pacifique, ce qui constitue une base solide pour les relations commerciales. Ces liens peuvent faciliter l’entrée sur le marché et aider les entreprises canadiennes à naviguer dans le paysage commercial local.

- Partenariats stratégiques : En s’implantant dans la région Indo-Pacifique, les entreprises canadiennes peuvent établir des partenariats stratégiques avec des entreprises, des gouvernements et des institutions locales. Ces partenariats peuvent leur donner accès à des réseaux locaux, à des ressources et à des informations sur le marché, ce qui les aidera à réussir dans la région.

Aujourd’hui, la région Indo-Pacifique représente plus d’un tiers de l’activité économique mondiale. D’ici 2040, elle devrait dépasser les 50 %, et d’ici 2030, elle abritera les deux tiers de la classe moyenne mondiale.

S’il y a un moment où il faut exploiter ce marché, c’est bien maintenant. Mais comment commencer ? Quels sont les secteurs émergents dans la région ? Et quelles stratégies pouvez-vous employer pour étendre la présence de votre entreprise ?

Obtenez toutes les réponses auprès d’experts de l’Indo-Pacifique lors de notre événement Portail vers l’Indo-Pacifique, qui aura lieu à Montréal le 10 avril, en collaboration avec Exportation et développement Canada.

La participation à cet événement est gratuite. Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place.

Vous pouvez également consulter le Carrefour d’information sur les marchés de l’Indo-Pacifique d’EDC pour obtenir des renseignements et des analyses qui vous aideront à planifier votre expansion à l’échelle mondiale.

Nouvelles connexes

Enjeux politiques : les entreprises canadiennes font partie intégrante de la stratégie économique

5 raisons pour lesquelles la taxe sur les services numériques posera de gros problèmes aux consommateurs et aux entreprises du Canada

Faits saillants du rapport sur le parcours vers la carboneutralité : Prêt à rivaliser

Blog /

Enjeux politiques : les entreprises canadiennes font partie intégrante de la stratégie économique

Enjeux politiques : les entreprises canadiennes font partie intégrante de la stratégie économique

Le Canada doit poursuivre sa croissance économique s’il veut maintenir le niveau de vie de sa population et continuer à lui fournir les services dont elle a besoin.

Le budget fédéral donne le ton sur le plan économique pour l’année, mais avant qu’il ne soit publié, les Canadiens ont l’occasion de faire part de leurs idées sur ce qui devrait être prioritaire dans le cadre de consultations prébudgétaires.

Ces consultations peuvent être aussi simples qu’une personne répondant à un questionnaire ou aussi approfondies qu’une organisation envoyant un mémoire officiel. Les consultations prébudgétaires sont importantes, car le gouvernement a besoin d’entendre les avis des parties prenantes qui ont une expérience concrète du fonctionnement quotidien de l’économie.

Chaque année, la Chambre de commerce du Canada, au nom de ses quelque 200 000 entreprises canadiennes membres, envoie un mémoire détaillé au Comité permanent des finances du gouvernement (comme nous l’avons fait en août 2023), suivi d’une lettre au ministre des Finances (que nous avons envoyée en février).

En formulant nos recommandations, nous avons l’occasion de contribuer à ce que le budget fédéral prenne en compte, à juste titre et de manière significative, les besoins des entreprises canadiennes en investissant dans des mesures économiques à long terme comme l’infrastructure, la cybersécurité, le talent et l’innovation.

Une croissance économique tirée par le secteur privé

Notre vision est que les entreprises canadiennes soient considérées par le gouvernement comme faisant partie intégrante de la solution économique. Après tout, le succès des entreprises mène à la prospérité économique, ce qui se traduit par une vie meilleure pour l’ensemble des Canadiens.

Dans le contexte actuel où les Canadiens sont aux prises avec un marché immobilier inabordable et un coût de la vie élevé, il est particulièrement important que le gouvernement prenne ses distances pour permettre au secteur privé de mener la croissance économique, au lieu de dépenser plus d’argent pour créer de nouveaux programmes. Bon nombre des mesures que nous avons incluses dans notre mémoire prébudgétaire, notamment la réforme de la réglementation et le démantèlement des obstacles au commerce intérieur, ne coûteront rien ou presque au gouvernement, mais vont favoriser la prospérité de demain et alléger le fardeau des entreprises et des Canadiens.

Nous considérons le budget 2024 comme une occasion d’attirer les investissements nécessaires à une croissance économique forte et durable et à une transition vers la carboneutralité réussie, tout en stimulant les entreprises de toutes tailles.

Comment pouvons-nous y arriver?

Dans notre lettre à la vice-première ministre Chrystia Freeland, nous avons présenté 17 recommandations politiques réparties sous cinq grands thèmes. Nous avons sélectionné les grandes lignes de ces recommandations ci-dessous.

Assurer la fiabilité des chaînes d’approvisionnement

Les deux tiers du produit intérieur brut (PIB) du Canada reposent sur l’activité commerciale, mais un commerce prospère nécessite des chaînes d’approvisionnement fiables. Cependant, comme nous l’avons appris en 2023, les chaînes d’approvisionnement sont aussi solides que leurs maillons les plus faibles.

Les fréquentes inondations et les incendies de forêt de l’année dernière ont révélé la fragilité de nombreuses chaînes d’approvisionnement du Canada. Parallèlement, des étapes clés de nos corridors commerciaux ont été le théâtre de grèves répétées ou prolongées, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur l’ensemble du système et a entraîné des pertes économiques considérables. Le gouvernement du Canada a estimé que la fermeture complète du port de Montréal lors d’une grève en 2023 avait coûté 100 millions de dollars par semaine à l’économie canadienne! Des infrastructures et des chaînes d’approvisionnement fiables permettront de réduire une partie de la frustration que ressentent les Canadiens face à la crise de l’abordabilité, car elles garantiront la circulation des produits et la stabilité des prix.

Dans notre mémoire prébudgétaire, nous recommandons au gouvernement à :

- S’engager à investir à long terme par le biais d’un plan d’infrastructure commerciale du Canada.

- Renforcer les capacités à écarter les menaces évitables qui pèsent sur les chaînes d’approvisionnement, comme les interruptions de travail récurrentes.

Alléger le fardeau des entreprises

Un environnement politique adéquat est susceptible d’aider les entreprises à prospérer dans le paysage mondial en rapide évolution d’aujourd’hui. Dans le passé, les gouvernements ont tenté de réglementer nos industries pour les rendre compétitives, mais cela a eu l’effet inverse : l’investissement n’est plus encouragé, et les entrepreneurs et les propriétaires rencontrent des obstacles et des coûts supplémentaires lorsqu’ils essaient de lancer une entreprise ou de la développer.

La collaboration entre le gouvernement et les entreprises pour moderniser notre système de réglementation favorisera une économie qui valorise l’innovation et la croissance, tout en retenant la prochaine génération d’entrepreneurs et de talents au pays et fera du Canada une destination attrayante pour les investisseurs.

Nous recommandons au gouvernement de :

- Accélérer la modernisation de la réglementation et d’intégrer un objectif économique et de compétitivité lors de l’élaboration de nouvelles réglementations.

- Agir pour réduire les obstacles interprovinciaux afin d’augmenter potentiellement la croissance du PIB jusqu’à 8 %.

- Cesser d’introduire de nouvelles taxes. Alors que les Canadiens et les entreprises d’un océan à l’autre luttent contre l’augmentation du coût de la vie, ce n’est pas le moment d’augmenter les taxes*.

- Développer un soutien ciblé et stratégique pour les petites et moyennes entreprises en difficulté.

*Seulement disponible en anglais.

Faire des investissements pragmatiques dans la carboneutralité

L’économie et l’environnement doivent avancer main dans la main. Notre secteur des ressources, le gaz naturel et le pétrole, l’hydroélectricité, l’exploitation minière et la foresterie, peut fournir de l’énergie et d’autres produits à faible taux d’émission pour répondre aux besoins mondiaux, tout en développant de nouvelles technologies propres qui permettent de réduire les émissions. Nous pouvons en être fiers.

Nous recommandons au gouvernement de :

- Développer une stratégie énergétique nationale cohérente qui reconnaît la nécessité d’approches régionales et provinciales spécifiques.

- Faciliter la transition vers la carboneutralité en s’engageant dans des projets de capture et de stockage du carbone, des contrats carbone pour la différence et de grands projets d’infrastructure à long terme qui nous permettront de décarboniser notre secteur énergétique.

- Inciter les partenariats avec les communautés autochtones qui font avancer les projets de décarbonisation et soutiennent la réconciliation économique.

Encourager l’innovation au sein de l’économie

Les entreprises canadiennes sont bien placées pour jouer un rôle de premier plan dans les secteurs à forte croissance. Selon un rapport 2023 de Deloitte, le Canada s’est classé au premier rang de tous les pays du G7 en matière de concentration de talents en intelligence artificielle (IA), et nous sommes arrivés au deuxième rang en ce qui concerne le nombre de brevets déposés dans le domaine de l’IA. Cependant, pour conserver cet avantage concurrentiel, nous devons tirer profit de nos avantages en matière d’IA, de cybersécurité et de santé numérique.

Nous recommandons au gouvernement de :

- Protéger les infrastructures essentielles, les chaînes d’approvisionnement et les entreprises contre les cybermenaces en investissant dans la sécurité des TI et des technologies opérationnelles.

- Encourager la transformation agricole à valeur ajoutée pour aider le Canada à répondre à la demande alimentaire mondiale.

- Continuer à soutenir un secteur des sciences de la vie résilient et compétitif à l’échelle mondiale en s’appuyant sur la stratégie de biofabrication et des sciences de la vie.

- Soutenir et encourager l’adoption et la mise en œuvre de l’IA dans les opérations et les processus commerciaux afin d’améliorer l’efficacité et la productivité des entreprises canadiennes.

- Poursuivre la plus grande démocratisation des données en renouvelant le Laboratoire de données sur les entreprises.

Attirer, développer et retenir les talents

La pénurie de main-d’œuvre au Canada, le recrutement de nouveaux employés et la rétention d’employés qualifiés figurent parmi les 10 principaux obstacles commerciaux prévus à court terme, selon le rapport du T4 2023 de l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises du Laboratoire sur les entreprises. Le Canada a besoin d’une stratégie nationale de la main-d’œuvre orientée vers l’avenir pour attirer, retenir et développer une main-d’œuvre qualifiée et résiliente, prête à répondre aux besoins actuels en matière de main-d’œuvre et à naviguer avec succès vers les exigences de la carboneutralité de l’avenir.

Nous recommandons au gouvernement de :

- Combler les lacunes en matière de main-d’œuvre grâce à des programmes d’immigration fondés sur les compétences et alignés sur les besoins régionaux en matière de main-d’œuvre.

- Améliorer les programmes et les mesures de soutien à l’amélioration et au perfectionnement des compétences afin de répondre aux besoins du marché du travail.

- Accélérer la reconnaissance des qualifications étrangères dans des secteurs prioritaires comme l’agriculture, la garde d’enfants, la construction, la santé et les transports.

Vers l’avenir

À la veille de la publication du budget 2024, le 16 avril, il est encourageant de constater que bon nombre de nos recommandations ont été prises en compte dans le rapport du Comité permanent des finances, intitulé Façonner notre avenir économique : priorités canadiennes, qui a été déposé à la Chambre des communes le 26 février.

Le rapport rend publiques les conclusions et les recommandations du comité issues des consultations prébudgétaires en prévision du budget 2024.

La collaboration entre le gouvernement et les entreprises est plus importante que jamais. Un partenariat fructueux doit être fondé sur la compréhension du fait que les entreprises font partie de la solution économique qui nous permettra de répondre efficacement aux défis économiques actuels. La stratégie du gouvernement déterminera si nous resterons un pays fiable pour le commerce, l’investissement et les affaires et si nous contribuerons à une meilleure qualité de vie pour l’ensemble des Canadiens.

Nouvelles connexes

Ce que nous avons entendu : Le Dialogue sur la croissance inclusive « Réconciliation économique et entrepreneuriat autochtone »

La Chambre de commerce du Canada témoigne sur le projet de loi S-244

Après deux années, l’invasion russe de l’Ukraine reste un affront à l’humanité

Blog /

Sous pression : un nouveau rapport du Laboratoire de données sur les entreprises explique les effets de l’inflation et de l’augmentation des coûts sur les Canadiens

Sous pression : un nouveau rapport du Laboratoire de données sur les entreprises explique les effets de l’inflation et de l’augmentation des coûts sur les Canadiens

Les entreprises et les ménages de tout le pays souffrent d’une crise de l’abordabilité due à l’inflation et à l’augmentation des coûts.

En 2022, l’inflation a atteint 8 %, du jamais vu au cours des 40 dernières années. En raison de cette flambée, les prix à la consommation au Canada sont aujourd’hui 7 % plus élevés qu’ils ne l’auraient été si l’inflation avait progressé au taux cible de 2 % depuis le début de la pandémie. Selon le nouveau rapport du Laboratoire de données sur les entreprises (LDE), les propriétaires de maisons, les consommateurs et les propriétaires d’entreprises de tout le pays font les frais des taux d’intérêt élevés et des coûts du logement et de l’énergie.

Le rapport, intitulé Sous pression : l’impact de la hausse des prix du logement et de l’énergie, des taux d’intérêt et des coûts sur les consommateurs et les entreprises du Canada, répond aux questions suivantes :

- Comment les récentes augmentations des coûts du logement et de l’énergie ont-elles affecté les dépenses de consommation?

- Existe-t-il des différences notables dans l’impact sur les dépenses de consommation entre les régions?

- Ces tendances ont-elles un lien systémique avec les ventes et le moral des entreprises dans les différentes régions?

Examinons quelques résultats clés du rapport.

La situation

Depuis mars 2022, la banque centrale du Canada a augmenté les taux d’intérêt pour tenter de contrôler l’inflation, ce qui a entraîné une hausse des coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises. La hausse des taux d’intérêt rend plus coûteux le remboursement des dettes (y compris les hypothèques), les emprunts pour l’achat de biens de grande valeur et la gestion d’une entreprise. Avec des obligations de service de la dette plus importantes, les consommateurs ont moins d’argent disponible pour des dépenses discrétionnaires sur d’autres biens et services, ce qui entraîne une baisse du chiffre d’affaires des entreprises.

Si l’on examine les facteurs d’inflation à plus long terme, le rapport du LDE constate qu’au cours des deux dernières décennies, les coûts du logement et de l’énergie ont augmenté plus rapidement que l’ensemble des prix dans toutes les régions du pays.

Coût du logement

Le marché canadien de l’immobilier n’a jamais été aussi inabordable depuis plus de 30 ans. Pour le ménage canadien type, cela signifie que les dépenses liées au logement (qui comprennent les paiements hypothécaires et les frais de services publics) ont explosé pour représenter 55 % du revenu disponible. Plus ce pourcentage est élevé, plus il est difficile de se loger.

Les prêts hypothécaires

Le taux hypothécaire fixe à 5 ans a considérablement augmenté, passant de 1,9 % en 2021 à plus de 5,5 %. Comme près de 60 % des prêts hypothécaires en cours, soit 900 milliards de dollars, doivent être renouvelés au cours des trois prochaines années à des taux d’intérêt plus élevés, les dépenses de consommation devraient s’en trouver fortement ralenties.

Coûts de l’énergie

À l’instar du logement, les coûts de l’énergie ont également augmenté plus rapidement que les autres postes de consommation dans toutes les provinces sur le long terme, les prix de l’énergie étant plus volatils.

Impact sur les consommateurs

À tous les niveaux de revenus, plus de la moitié des Canadiens sont préoccupés par le coût de la vie et la plupart (54-64 %) réduisent leurs dépenses pour se protéger d’une inflation élevée, en particulier les ménages à faible revenu. L’analyse du LDE révèle que les consommateurs des régions où l’accessibilité au logement est plus difficile, comme la Colombie-Britannique et l’Ontario, ont davantage réduit leurs dépenses que les consommateurs des régions où les prix sont plus abordables.

Impact sur les affaires

Selon le rapport Sous pression, l’inflation, le coût des intrants et les taux d’intérêt et coûts de la dette sont les trois principaux obstacles auxquels s’attendent les entreprises au cours des trois prochains mois. Les petites entreprises, en particulier, sont confrontées aux coûts du carburant et de l’énergie, aux salaires, aux taxes et aux réglementations.

Les consommateurs dépensant moins, les ventes des entreprises en pâtissent, ce qui entraîne une baisse du moral des entreprises. Le LDE constate que dans les régions où le marché du logement est le plus inabordable, les entreprises sont plus pessimistes quant à leurs ventes et moins optimistes quant à leurs perspectives pour l’année à venir.

Quels sont les mécanismes à l’origine de ce phénomène?

- Lorsque les coûts du logement et de l’énergie augmentent plus rapidement que l’inflation globale, les consommateurs s’adaptent en réduisant leurs dépenses discrétionnaires, comme les voyages, les loisirs et les sorties au restaurant, ce qui réduit le chiffre d’affaires et le moral des entreprises.

- Lorsque les taux d’intérêt augmentent, les consommateurs doivent dépenser davantage pour rembourser leurs dettes. Les consommateurs s’adaptent en réduisant leurs achats de gros articles généralement achetés par emprunt, comme une maison, les meubles et les voitures, ce qui réduit le chiffre d’affaires et le moral des entreprises.

Ce que nous réserve l’avenir

En résumé, la crise de l’abordabilité au Canada est néfaste tant pour les ménages que pour les entreprises. Les communautés du pays ne peuvent pas attendre la perspective d’une baisse des taux d’intérêt comme solution à la crise. Des efforts proactifs doivent être déployés pour assurer la santé économique du Canada, en accordant une attention particulière à la législation annoncée et aux nouvelles réglementations susceptibles d’aggraver la situation.

Nouvelles connexes

Voyages d’affaires au canada : connaissez-vous les regles ?

Sommet exécutif sur la diversité, l’équité et l’inclusion : Ce que nous avons entendu

Mettre l’accent sur la santé mentale au travail

Blog /

Répondre à une cyberattaque : Ce que les entreprises doivent savoir

Répondre à une cyberattaque : Ce que les entreprises doivent savoir

Ce blog a été fourni par nos partenaires de Field Effect.

Ce blog a été fourni par nos partenaires de Field Effect.

De nombreuses organisations ont tendance à penser que les incidents de cybersécurité ne concernent que les attaques complexes et sophistiquées visant les grandes entreprises. Or, les cybercriminels sont largement motivés par des considérations financières et ciblent toute organisation à la recherche d’un gain monétaire, quel que soit le nombre de ses employés.

Il est essentiel que toutes les organisations réfléchissent à leur cybersécurité et à la manière dont elles réagiraient à un incident avant qu’il ne se produise. Comment réagirez-vous si vous apprenez l’existence d’une activité suspecte ? Quelle est la première étape ? Pouvez-vous mener l’enquête et la restauration en interne ou devez-vous faire appel à des experts tiers ?

En fin de compte, la réponse à un incident est une entreprise de grande envergure. Il s’agit non seulement d’atténuer et d’éliminer complètement la menace, mais aussi de mieux protéger votre entreprise afin d’éviter toute compromission à l’avenir.

Réponse aux incidents : Principales étapes de l’enquête médico-légale

Le processus d’intervention en cas d’incident peut varier, mais en fin de compte, il s’efforce de répondre à ces questions :

Quoi ?

Il est important de comprendre exactement ce qui s’est passé. Qu’a fait le cybercriminel ? Quels sont les processus opérationnels touchés ? Des données de l’entreprise ont-elles été dérobées au cours de l’incident ?

Quand ?

Nous voulons également établir une chronologie de l’attaque. Quand l’attaque a-t-elle commencé, pendant combien de temps le cybercriminel a-t-il eu accès à l’environnement et quelle a été sa dernière activité ?

Où ?

Pour que la reprise soit aussi transparente que possible, il est essentiel de déterminer quels systèmes ont été touchés et ce qui doit être reconstruit. L’ensemble du réseau a-t-il été touché, ou seulement un compte d’utilisateur ou un système spécifique ?

Comment ?

Il s’agit là d’un point important : déterminer comment le cybercriminel a mené son attaque. Quelle est la cause première de la compromission ? Pouvons-nous déterminer leurs activités – communément appelées tactiques, techniques et procédures (TTP) – ou d’autres indicateurs de compromission (IoC) ?

Cette étape est généralement celle qui prend le plus de temps, mais elle est souvent la plus critique du point de vue de la réponse aux incidents. L’objectif est de pouvoir identifier comment le cybercriminel s’est introduit dans le réseau, comment il s’est déplacé par la suite et s’il a volé des données.

Pourquoi ?

Pourquoi le cybercriminel a-t-il mené l’attaque ? Souvent, la réponse est l’argent. C’est pourquoi les attaques par ransomware – lorsque le cybercriminel verrouille ou vole des données et exige un paiement pour les récupérer en toute sécurité – sont un type d’attaque très courant.

Qu’en est-il après l’incident de cybersécurité ?

En répondant aux questions ci-dessus, il y aura un moment où l’incident sera considéré comme maîtrisé et où le processus de remédiation et de restauration pourra commencer. Toutes les failles de sécurité qui ont permis à l’attaquant d’entrer seront corrigées et le travail de remise en ligne des pratiques commerciales pourra commencer.

Mais cette étape comprend également l’amélioration de votre cybersécurité pour l’avenir en mettant en place les bonnes solutions, politiques et procédures de sécurité. Après tout, la réponse aux incidents ne consiste pas seulement à réparer une attaque, mais aussi à aider à en prévenir d’autres à l’avenir.

Et avant ?

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez également prendre des mesures pour réduire le risque d’une attaque avant qu’elle ne se produise.

La formation du personnel, l’adoption de politiques adéquates, la mise en place d’un plan de réponse aux incidents et la mise en œuvre d’une solution de cybersécurité sophistiquée sont autant de moyens de réduire de manière proactive le risque d’attaque et d’être mieux préparé à y répondre et à s’en remettre lorsqu’elle se produit.

Que vous ayez besoin d’une aide immédiate en matière de réponse aux incidents ou que vous souhaitiez donner un coup de fouet à votre stratégie de cybersécurité, visitez le site https://fieldeffect.com pour découvrir nos solutions et services de cybersécurité.

Nouvelles connexes

5 raisons pour lesquelles la taxe sur les services numériques posera de gros problèmes aux consommateurs et aux entreprises du Canada

Accélérer les progrès en matière d’égalité des genres

Enjeux politiques : La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Blog /

Après deux années, l’invasion russe de l’Ukraine reste un affront à l’humanité

Après deux années, l’invasion russe de l’Ukraine reste un affront à l’humanité

Pour garantir un avenir meilleur aux Canadiens et aux Ukrainiens, il faut d’abord reconnaître à quel point les choses ont changé.

Aujourd’hui, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie, la Chambre de commerce du Canada réitère sa profonde consternation devant le fait que la souveraineté de l’Ukraine soit toujours attaquée et que le peuple ukrainien doive continuer à vivre en état de siège. L’invasion brutale du gouvernement de Vladimir Poutine viole à la fois l’État de droit et les normes internationales sur lesquelles reposent les sociétés démocratiques et les systèmes économiques libres.

Pour garantir un avenir meilleur aux Canadiens et aux Ukrainiens, il faut d’abord reconnaître à quel point les choses ont changé. Le monde est fondamentalement plus dangereux, car les démocraties sont assaillies par des régimes non démocratiques de plus en plus affirmés.

Ce conflit impose de sérieux choix à nos dirigeants politiques, à nos entreprises et à nos concitoyens, tant au Canada que parmi nos alliés démocratiques.

Si les Canadiens ont pu croire que leur situation géographique les mettait à l’abri des conflits qui déchirent d’autres régions du monde, il n’y a certainement pas lieu de se reposer sur ses lauriers. Nous ne vivons pas sur une île où ce qui nous est le plus cher est en sécurité alors que les autres sont privés de leurs vies et de leurs libertés.

Le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l’indépendance de l’Ukraine en 1991. Depuis lors, nous entretenons des relations commerciales étroites avec l’Ukraine et le Canada a bénéficié de l’apport de plus d’un million de Canadiens d’origine ukrainienne. Nous avons été à la fois les bienfaiteurs et les bénéficiaires des Ukrainiens qui ont choisi de refaire leur vie ici.

Ce qui se passe en Ukraine est avant tout une tragédie humaine, mais cela a aussi d’importantes conséquences économiques. Les relations qui unissent le Canada à l’Ukraine sont à la fois stratégiques et mutuellement bénéfiques. Nous jouons un rôle significatif et important dans nos économies respectives. Au fil des décennies, l’économie et la population canadiennes ont bénéficié de centaines de millions de dollars de technologies et de produits ukrainiens, en plus de nos propres exportations de produits pharmaceutiques, de machinerie et d’aquaculture vers ce pays.

Il est dans l’intérêt du Canada de maintenir cette relation, et c’est pourquoi la Chambre de commerce du Canada soutient sans réserve la législation adoptée au début du mois pour mettre à jour l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine. Cette législation souligne l’engagement du Canada envers notre ami de longue date et reconnaît nos décennies d’échanges commerciaux. Elle nous permet de soutenir l’Ukraine dans son redressement économique et de renforcer sa sécurité physique, économique et énergétique. Il souligne également la nécessité d’un investissement stratégique à long terme dans l’infrastructure commerciale afin de renforcer les chaînes d’approvisionnement vulnérables du Canada, de sorte que le Canada, l’Ukraine et d’autres partenaires puissent poursuivre des échanges commerciaux fructueux, même en période de crise géopolitique.

La Chambre de commerce du Canada soutient les efforts déployés par le Canada et ses alliés pour mettre fin au conflit. Nous exprimons notre solidarité continue avec le peuple ukrainien et la communauté d’affaires ukrainienne en cette période de crise. Travaillons avec nos partenaires démocratiques du monde entier pour ne plus jamais avoir à commémorer un tel anniversaire.

Cet article a été publié à l’origine dans iPolitics (seulement disponible en anglais).

Nouvelles connexes

Ce que nous avons entendu : Le Dialogue sur la croissance inclusive « Célébrons l’économie de la communauté noire en Nouvelle-Écosse »

Ce que nous avons entendu : Dialogue sur la croissance inclusive « Plaider en faveur d’une économie qui travaille pour tout le monde »

Protégez votre entreprise contre la cybercriminalité

Blog /

Enjeux politiques : Renforcer le secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire

Enjeux politiques : Renforcer le secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire

Toute vision stratégique élaborée par le Canada pour le secteur agroalimentaire doit faciliter l’accès aux marchés mondiaux en expansion, en nous positionnant comme la solution à la demande mondiale urgente de denrées alimentaires.

Jamais, dans l’histoire récente, l’insécurité et l’inflation alimentaires n’ont revêtu autant d’importance pour les gouvernements dans le monde entier. Au cours des 40 prochaines années, le monde devra produire l’équivalent de toute la nourriture produite au cours des 10 000 dernières années.

Le secteur agricole et agroalimentaire canadien a le potentiel de répondre à lui seul à cette demande, moyennant un investissement adéquat. Nous sommes l’un des rares pays dont l’industrie est orientée vers l’exportation, vendant plus de 70 % de nos cultures comme le soja, le blé, le canola et les légumineuses à d’autres pays.

Toute vision stratégique élaborée par le Canada pour le secteur agroalimentaire doit faciliter l’accès aux marchés mondiaux en expansion, en nous positionnant comme la solution à la demande mondiale urgente de denrées alimentaires, tout en nous permettant d’atteindre nos objectifs ambitieux d’augmentation des ventes intérieures et à l’exportation d’ici à 2025.

En plus de contribuer à sa prospérité économique, le Canada peut se servir de son secteur agroalimentaire pour accroître son influence mondiale à un moment où l’ordre mondial tel que nous l’après-Seconde Guerre mondiale connaît de profonds bouleversements. Car, malgré les changements drastiques survenus au cours des dernières années, le monde aura toujours besoin de nourriture.

Les défis et les possibilités du secteur agricole et agroalimentaire canadien

Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire est un moteur économique qui fournit environ 2,3 millions d’emplois et contribue à hauteur de 143,8 milliards de dollars (7,4 %) au PIB du Canada, et le maintien de sa compétitivité et de sa durabilité est essentiel pour assurer un avenir prospère aux générations futures.

Il faudra peut-être relever des défis importants avant que nous puissions tirer pleinement parti de cette formidable opportunité économique, mais avec les investissements et les soutiens gouvernementaux adéquats, nous serons en mesure de développer et d’amplifier le secteur, tant au niveau national qu’international.

Infrastructure

La croissance du secteur agricole et agroalimentaire repose sur une infrastructure physique et numérique fiable.

Infrastructure physique

La croissance de l’industrie agricole et agroalimentaire canadienne dépend en grande partie de notre capacité à transporter les marchandises de manière efficace et fiable vers les marchés internationaux. Malheureusement, comme l’ont montré les événements de 2023, notre infrastructure commerciale est vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux interruptions de travail.

Le défi de l’infrastructure nous oblige à être particulièrement prévoyants et à investir dans des infrastructures commerciales et de transport utiles, stratégiques et durables à long terme. L’augmentation de la capacité des ponts pour réduire la congestion dans les zones à forte circulation contribuera à alléger la pression. Tout comme les politiques gouvernementales qui atténuent les conséquences négatives des interruptions de travail dans les ports.

Selon une récente analyse de données réalisée par les Études économiques de la Banque Scotia, « le Canada perd plus d’heures de travail à cause des grévistes qu’il n’en a perdu à tout moment pendant les restrictions imposées par la pandémie. » Les travailleurs de remplacement permettent aux entreprises de secteurs comme ceux du camionnage, du transport ferroviaire, des ports, des télécommunications et de l’aviation de maintenir un « niveau de service minimum » qui préserve les chaînes d’approvisionnement et les services essentiels pour les Canadiens, y compris les livraisons d’engrais qui soutiennent notre approvisionnement alimentaire, et celui d’autres pays. La loi anti-travailleurs de remplacement envisagée par le gouvernement encouragera la grève plutôt que la négociation collective. En fait, une étude de l’Institut C.D. Howe a constaté que la législation contre les travailleurs de remplacement augmente la fréquence et la durée des grèves et réduit même les salaires horaires.

Infrastructure numérique

En ce qui concerne le numérique, le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire a investi dans des solutions pour répondre à la demande des consommateurs et rendre les chaînes d’approvisionnement plus efficaces, ce qui a pour avantage supplémentaire de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer la durabilité et l’empreinte environnementale du secteur. Cependant, les systèmes de transport peu fiables et le manque de transparence de la chaîne d’approvisionnement posent des problèmes, ce qui rend la numérisation de bout en bout du réseau de transport national du Canada plus importante que jamais. Les investissements du gouvernement dans l’infrastructure numérique permettront de partager des données en temps réel dans tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement et d’accroître la visibilité afin de prévenir les problèmes de fiabilité.

Recommandations en matière de politiques

- S’engager à investir à long terme par le biais d’un plan d’infrastructure commerciale du Canada. Le Canada doit construire et entretenir des infrastructures commerciales qui assurent un transport fiable et efficace des marchandises vers et depuis le marché.

- Abandonner la législation anti-travailleur de remplacement. Toute action visant à accroître la volatilité et à perturber les processus de la chaîne d’approvisionnement ne fera qu’augmenter les coûts pour les Canadiens et les entreprises, et compromettra davantage nos relations commerciales.

- S’attaquer aux goulets d’étranglement en matière de transport et aux vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement en coordonnant les investissements stratégiques et soutenus dans les infrastructures propices au commerce, ainsi que dans les processus numériques pour optimiser la livraison, en particulier pour les communautés rurales et éloignées.

Commercialisation

Le Canada est le cinquième exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires. Trop souvent, le Canada expédie ses produits agricoles non modifiés à l’étranger pour qu’ils soient transformés par un autre pays avant d’être revendus au Canada sous la forme d’un nouveau bien. En développant nos capacités nationales de transformation et de fabrication, nous pouvons fabriquer ces produits à valeur ajoutée au Canada et les vendre à l’échelle mondiale à un prix plus élevé que celui de nos produits bruts, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d’emplois et de l’activité économique.

Recommandations en matière de politiques

- Renforcer l’investissement en agriculture. Établir des partenariats avec les entreprises pour la recherche, le développement de produits et la commercialisation du secteur agroalimentaire, tout en élaborant des mécanismes politiques et des mesures de soutien pour inciter le secteur privé à investir dans la recherche et le développement.

- Encourager la transformation agricole à valeur ajoutée. L’augmentation des investissements dans la transformation des produits agricoles aiderait le Canada à répondre à la demande alimentaire mondiale, tout en favorisant l’activité économique à valeur ajoutée dans les produits de base destinés à l’exportation.

- Reconnaître l’agriculture et l’agroalimentaire comme un secteur clé de la croissance économique et adopter une approche pangouvernementale pour mettre en œuvre des politiques qui favorisent la croissance à long terme de l’industrie.

Innovation et productivité

L’innovation, c’est-à-dire l’amélioration significative d’un produit, d’un système ou d’un processus, et les nouvelles technologies sont nécessaires pour maintenir ou accroître la productivité du secteur agricole et agroalimentaire canadien. Cependant, comme beaucoup d’autres industries au Canada, le secteur est confronté à des pénuries de main-d’œuvre constantes et chroniques. Les entreprises sont obligées de repenser leurs opérations et d’envisager des méthodes moins exigeantes en termes de main-d’œuvre, comme l’automatisation et la robotique. En revanche, ces technologies de pointe nécessitent des compétences spécialisées lorsque vient le temps de les réparer et de les faire fonctionner, ainsi qu’un accès à l’Internet à large bande, deux éléments qui peuvent constituer un obstacle, en particulier dans les régions rurales éloignées.

Malgré ces défis, le secteur utilise déjà des techniques et des technologies innovantes pour améliorer la productivité, la résistance aux maladies et les récoltes :

- La technologie des semences : Les semences sont le point de départ de l’agriculture et le Canada est connu pour son innovation dans le secteur, produisant des semences qui offrent un potentiel de rendement plus élevé, une plus grande résistance aux maladies et une meilleure qualité.

- Rotation des cultures : La rotation des cultures consiste à changer de type de culture sur une parcelle de terre tous les deux ou trois ans. Ces rotations diversifiées peuvent faciliter la lutte contre les insectes et les maladies. Les résultats de deux études à long terme sur le maïs en Amérique du Nord ont montré que « les rotations plus diversifiées ont montré que les rotations de plus en plus diversifiées amélioraient les rendements du maïs dans toutes les conditions de croissance, y compris pendant les saisons de croissance avec des sécheresses prolongées. »

- Agriculture de précision : Une méthode de gestion qui utilise différentes technologies, ainsi que des données et des analyses, pour accroître l’efficacité, la production et la durabilité.

La poursuite du développement et de l’application de ces innovations, parmi d’autres, permettra aux producteurs canadiens de bénéficier d’un avantage concurrentiel.

Recommandations en matière de politiques

Mettre en place des changements de politiques qui encouragent l’investissement du secteur privé en ciblant la recherche et le développement et qui favorisent la collaboration entre le secteur agroalimentaire et les programmes publics d’innovation au Canada transformera notre capacité à créer et à conserver des innovations susceptibles d’accroître la compétitivité du secteur agricole.

- Donner la priorité à l’attribution du spectre par des mesures comme l’augmentation de la quantité de spectre disponible et l’octroi de subventions au déploiement en milieu rural. Pour que les entreprises canadiennes restent compétitives à l’échelle mondiale, elles doivent pouvoir accéder aux services sans fil, utiliser la puissance de l’Internet des objets (IdO) et de l’intelligence artificielle, et bénéficier du déploiement des réseaux 5G.

- Élaborer des mécanismes, des politiques et un soutien pour inciter le secteur privé à investir dans la recherche et le développement qui augmenteront la résilience à court terme et la compétitivité à long terme.

- Stimuler les investissements dans les technologies destinées à réduire la main-d’œuvre afin de remédier à la pénurie croissante dans le secteur agroalimentaire.

Réglementation

Bien qu’une table de stratégie économique sur l’agroalimentaire de 2018 ait plaidé en faveur d’un régime réglementaire agile, robuste, flexible et fondé sur des données probantes afin d’alléger les formalités administratives, le problème reste entier. Un système réglementaire qui s’appuie sur les réalités économiques et sur des données et des preuves qui donnent la priorité à la santé, à la sécurité et à la durabilité améliorera grandement notre capacité à amener les cultures là où elles doivent aller – au niveau national et international. Une autre étape importante consisterait à s’assurer que les régulateurs prennent en compte l’impact sur les entreprises, l’innovation et la croissance lorsqu’ils élaborent de nouvelles règles et de nouveaux systèmes.

Recommandations en matière de politiques

- Ajouter un mandat économique et de compétitivité pour les régulateurs. Un mandat économique pour les régulateurs encouragerait des règlements gérables qui soutiennent la croissance économique et prennent en compte notre compétitivité sur le marché mondial.

- Veiller à l’alignement de la réglementation. Le gouvernement doit chercher à alléger le fardeau réglementaire qui pèse sur les entreprises canadiennes et collaborer avec l’industrie et nos partenaires commerciaux internationaux pour veiller à l’efficacité et à l’alignement de la réglementation.

- Moderniser le régime réglementaire du Canada en s’engageant à mettre en place une réglementation fondée sur des preuves et des données et en appliquant une optique économique à tous les mandats réglementaires.

L’avenir du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire

Le moment est peut-être venu pour le Canada d’exploiter pleinement le potentiel économique de son secteur agricole et agroalimentaire et de subvenir aux besoins des générations futures de Canadiens ainsi que de ses partenaires internationaux.

Pour y parvenir, le secteur a besoin d’une aide qui ne peut venir que du gouvernement qui collabore avec le secteur privé pour trouver des solutions permettant de relever les défis auxquels l’industrie est confrontée aujourd’hui. Des solutions qui adoptent une approche holistique de la mise en œuvre des politiques en incluant les entreprises agricoles et agroalimentaires dans les consultations et les programmes économiques et environnementaux.

Nouvelles connexes

Les minéraux critiques peuvent créer des possibilités économiques transformatrices pour les communautés autochtones, à condition de bien faire les choses.

Cinq raisons pour lesquelles les entreprises canadiennes devraient se développer dans la région Indo-Pacifique

Le Conseil des chefs d’entreprise de l’Ouest prend la direction de l’Est pour une réunion avec des ministres à Ottawa

Blog /

Comprendre les invalidités épisodiques au travail est une priorité croissante pour les entreprises

Comprendre les invalidités épisodiques au travail est une priorité croissante pour les entreprises

Ce blogue a été fourni par Realize Canada.

Ce blogue a été fourni par Realize Canada.

Les 20 et 21 mars prochains, Réalise organisera le 4e Sommet virtuel national sur les invalidités épisodiques et l’emploi. Selon Melissa Egan, responsable nationale de l’organisation pour les invalidités épisodiques, « plus de 400 chefs d’entreprise, professionnels des ressources humaines, chercheurs et autres personnes à travers le Canada se sont déjà inscrits à l’événement de cette année. Nous sommes en passe d’atteindre un nombre record de participants. »

Mme Egan n’est pas surprise. « Dans mon travail, je suis constamment en contact avec des employés qui se débattent avec l’incertitude de savoir comment leurs conditions épisodiques affecteront leur emploi, et avec des employeurs qui tentent de faire face à un nombre croissant d’employés ou d’employés potentiels qui vivent avec une invalidité épisodique. Les chefs d’entreprise, et les professionnels des ressources humaines en particulier, sont à la recherche de réponses sur les meilleures pratiques en matière d’aménagements et d’autres approches qui les aideront à devenir des employeurs confiants en ce qui concerne l’invalidité. »

Cette augmentation des invalidités épisodiques sur le lieu de travail est bien documentée. Le 1er décembre 2023, Statistique Canada a publié les résultats préliminaires de l’Enquête canadienne sur l’invalidité (ECI) de 2022. L’enquête a révélé que « 27 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus, soit 8,0 millions de personnes, ont une ou plusieurs invalidités qui les limitent dans leurs activités quotidiennes. Le taux d’invalidité au Canada a augmenté de 5 points de pourcentage depuis 2017. » (Statistique Canada, 2023) Un ensemble complexe de facteurs explique cette augmentation dans tout le pays, notamment le nombre croissant de personnes déclarant des effets à long terme de l’infection par la COVID, mais les deux facteurs les plus importants identifiés par Statistique Canada sont « le vieillissement de la population et la forte augmentation des invalidités liées à la santé mentale chez les jeunes et les adultes en âge de travailler. »

Mme Egan note que « de nombreux chefs d’entreprise ont reconnu cette évolution significative de la main-d’œuvre, mais essaient encore de comprendre ce qu’elle signifie. Les pratiques et processus actuels sur le lieu de travail ne sont souvent pas adaptés à cette nouvelle dynamique. Chez Réalise, nous menons régulièrement des enquêtes auprès des professionnels des ressources humaines dans tout le pays et les personnes interrogées déclarent systématiquement n’avoir reçu que peu ou pas de formation formelle sur les invalidités épisodiques ou sur la manière d’accommoder les employés souffrant de ces affections ». (Rapport d’enquête de Réalise 2022)

Qu’est-ce qu’une invalidité épisodique ? Les invalidités épisodiques sont des états de santé chroniques caractérisés par des périodes et des degrés fluctuants de maladie et de bien-être. Ces périodes peuvent être imprévisibles en termes de durée, de types de symptômes et de fréquence de récurrence. Par exemple, une personne souffrant de polyarthrite rhumatoïde ou de dépression peut se sentir bien pendant plusieurs mois, puis connaître plusieurs épisodes de maladie consécutifs. Chaque épisode peut être différent en termes de symptômes, de durée et d’intensité. (Réalise)

L’imprévisibilité de ces conditions peut être difficile à gérer pour les employés et les employeurs, mais Mme Egan souligne que « les entreprises qui intègrent la flexibilité dans leurs systèmes de ressources humaines et leurs pratiques sur le lieu de travail sont mieux à même de s’adapter ».

Le prochain Sommet national sur les invalidités épisodiques et l’emploi est une occasion pour les chefs d’entreprise, les professionnels des ressources humaines, les gestionnaires, les personnes vivant avec des invalidités épisodiques et d’autres de créer des liens entre des recherches utiles et des solutions réalisables sur le lieu de travail. Selon Mme Egan, « il est conçu pour catalyser les changements sur le lieu de travail en partageant les meilleures pratiques et en mettant en lumière les recherches clés ».

4e Sommet national annuel sur les invalidités épisodiques et l’emploi

Aller de la connaissance à l’action

Dates : 20 et 21 mars 2024

Horaire : De 12 à 15 h 30 (Heure de l’Est) chaque jour

Lieu : Réunion virtuelle sur Zoom

Inscription : gratuite

Nouvelles connexes

Mettre l’accent sur la santé mentale au travail

Protégez votre entreprise contre la cybercriminalité